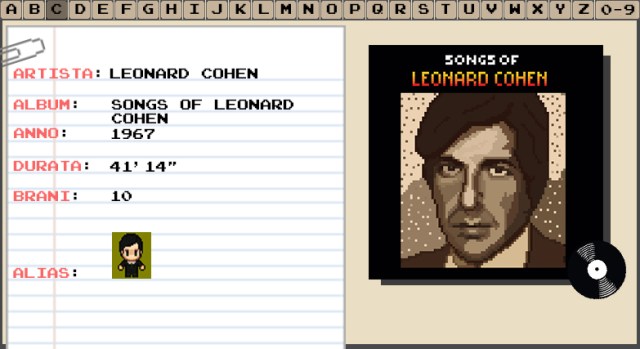

Ricordo l’America del Rock (la stupenda raccolta edita da La Repubblica nel 1993 con selezione di Assante, Castaldo, Zucconi, Pellicciotti, Bertoncelli, Placido e tanti altri), il cd 3 che risuona nello stereo: Il Rock Riscopre il Folk. C’è un piccolo cortocircuito in questa raccolta, perché Leonard Cohen è canadese (così come Joni Mitchell) ma c’è lo stesso in quel popò di scaletta. Lo credo bene, come fai a tirarlo fuori da li?

C’è Suzanne, quella stessa Suzanne magistralmente reinterpretata da De André, quella stessa Suzanne cantata da Judy Collins, che aprì definitivamente le porte del mondo della musica a Cohen, finora conosciuto più per le sue poesie che per le canzoni. Cohen era convinto di poter sfondare a Nashville, ma il destino lo dirotterà a New York, in quel focolare artistico chiamato Greenwich Village.

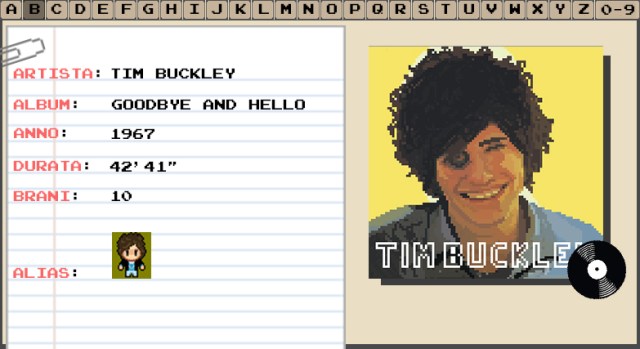

Il primo disco di Leonard Cohen sarà anche quello che la gente ricorderà di più, un successo maturato alla lunga, valutato come merita solo nel corso degli anni, forse perché pubblicato nel pieno periodo della musica politicizzata e del movimento hippy, fatto sta che gli apprezzamenti sono arrivati prima dall’Europa che dagli Stati Uniti (un po’ come avvenne per Jimi Hendrix).

Tornando al brano di apertura del disco, Suzanne, è stata scritta da Cohen nel giro di alcuni mesi, come rivelato da lui stesso: “La stesura di Suzanne, così come per tutte le mie canzoni, ha richiesto molto tempo. Ho scritto la maggiorparte di essa a Montreal – veramente tutta quanta a Montreal – nello spazio, forse, di quattro-cinque mesi. Avevo molti, molti versi. Tante volte i versi andavano per la tangente, avevi dei versi molto rispettabili, ma che conducevano lontano dal sentimento originale della canzone. Quindi, è necessario tornare indietro. È un processo veramente doloroso, in quanto c’è da buttar via un sacco di buon materiale”.

Suzanne Verdall si nasconde dietro la canzone, una vera e propria musa ispiratrice per i poeti beat, sposata all’epoca con lo scultore Armand Vaillancourt. Suzanne viveva in riva al fiume St. Lawrence insieme alla propria figlia, Leonard Cohen andava a trovarla spesso e bevevano del te e mangiavano mandarini “and she feeds you tea and oranges that come all the way from China“. Cohen descrive dei momenti passati insieme e idealizza questa relazione platonica… sarebbe bello dilungarsi ulteriormente su questa canzone e sull’analisi del testo ma dovrei anche raccontare un minimo dei restanti brani.

Come ad esempio, Master Song, la mia preferita “Mi piace cantare una canzone chiamata ‘Master Song‘ è sulla trinità. Ditelo agli studenti: è su tre persone.”, le tre persone sono l’io il tu e lei, parla del rapporto tra padrone e schiavo e di come si evolve sino all’invertimento delle parti. Una canzone che assume una forza considerevole grazie anche all’arpeggio ossessivo, in uno stile che ritroviamo sovente nel resto del disco. La canzone è stata scritta su di una panchina di pietra tra la Burnside e Guy Street, mentre uno dei suoi brani più famosi, So Long Marianne viene composta a cavallo tra due hotel, il Penn Terminal ed il ben più famoso Chelsea.

So Long Marianne è stata scritta in onore di Marianne Jensen, incontrata da Cohen in Grecia dopo che lei si è da poco separata dal marito. Si stabilisce una forte relazione tra i due, Marianne è una vera e inesauribile fonte di ispirazione, tant’è che Cohen offre ospitalità a Montreal a lei e al suo figlio, le dedica anche la sua raccolta di poesie Fiori per Hitler.

Toccante è il commiato tra i due, quando Cohen ha saputo della malattia della Jensen, le ha scritto “So che sei così vicina a me, tanto vicina che se allunghi la mano, penso che possa raggiungere la mia… arrivederci amica mia. Amore infinito, ci vediamo alla fine della strada.”

Si salta di palo in frasca, è un disco che dovrebbe essere toccato in ogni suo punto, ma come al solito mi dilungo e lascio tante di quelle cose che ci sarebbe bisogno di un vero e proprio libriccino per spiegare Songs Of Leonard Cohen. La bellezza di quest’album culmina con One Of Us Cannot Be Wrong, con quel coro stonato finale che offre un tocco di spensieratezza ad un disco eterno.

Dimenticavo di scrivere che il gruppo scelto da Cohen per registrare è quello dei Kaleidoscope nelle figure di Crill, Darrow, Feldthouse e Lindley… arriverà anche il momento di parlare di loro.