Successo = Bravura

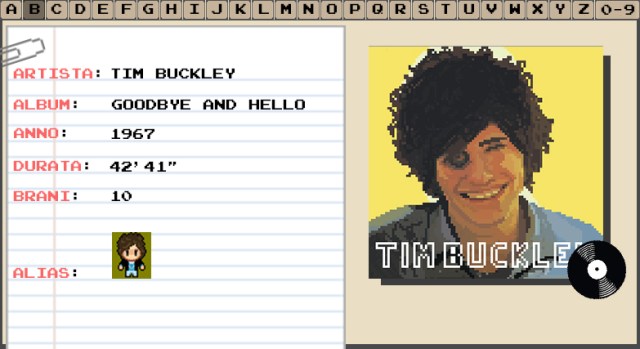

Talvolta questa equazione non è rispettata, perciò avviene un processo di rivalutazione dell’artista dopo tempi biblici, guardando indietro è possibile stabilire con certezza l’impatto storico che una data persona ha fornito in un dato momento. Molti sono i casi, come ad esempio Tim Buckley o Nick Drake, Vashti Bunyan, John Martyn. Non è stata la casualità a guidare la mia scelta, ho citato scientemente gli artisti in questione perché sono legati in qualche modo.

Un punto in comune è l’etichetta discografica, Island Records, che si è ritrovata tra le mani nella stessa scuderia e nel medesimo periodo Nick Drake e John Martyn. Per il primo è risaputo che il successo è arrivato più o meno 20 anni dopo dalla morte, per il secondo il discorso è diverso, in quanto la sperimentazione – seppur graduale – dei primi (capo)lavori è stata rivalutata durante gli anni ’80, quando Martyn ha intrapreso un percorso maggiormente pop con collaborazioni accessibili ai più.

Con Nick Drake e Vashti Bunyan condivide Joe Boyd che successivamente additerà come una delle cause del fallimento del suo matrimonio.

Con Tim Buckley c’è una rassomiglianza, in parte, nell’impromptu vocale (seppur più votato al soul e al bofonchiamento) e la contaminazione, mentre da Drake attinge la capacità nel creare ambienti musicali soffusi e confidenziali. Martyn appare come un punto di incontro tra i due cantautori.

Drake è un personaggio fondamentale nella carriera di Martyn, difatti oltre a esserne stato uno dei suoi migliori amici e anche uno dei pochi ad averne compreso l’animo tormentato; a lui è dedicata la title-track che inaugura l’album. La rappresentazione di Nick Drake è precisa in tutte le sue paure e prodroma di ciò che sarebbe accaduto 18 mesi dopo la pubblicazione. L’idea che ci trasmette è quella di una disperazione nell’aver compreso che la depressione sta trascinando a fondo il suo amico e la piena coscienza che ogni intervento è ormai inutile, una sorta di epifania anticipata già in Pink Moon l’anno precedente dallo stesso Drake.

A tal proposito John Martyn ha dichiarato abbastanza ermeticamente (come ha sempre fatto quando gli è stato chiesto di Drake): “E’ stata composta per un mio amico, ed è stata fatta senza nessuna motivazione e sono contento di ciò, per vari motivi. Ha un solo messaggio, ma dovrai capirlo da solo”.

Il titolo Solid Air, diede a pensare in principio all’Aerogel [una sorta di schiuma solida, che non sto a spiegarvi perché lo farei male… informatevi voi che è meglio ndr] ma ci sono dei dibattiti che non lasciano comprendere bene a cosa si riferisca quest’aria solida, probabilmente Martyn intendeva una barriera che lascia intravedere la persona cara in difficoltà ma che al tempo stesso non consente ogni sorta di azione per salvarla.

L’album è il prodotto di una cooperativa più che valida, che vede i prodi Fairport Convention (Nicol, Pegg, Mattacks e l’ormai ex Richard Thompson), aiutare nella registrazione Martyn in appena 8 giorni di lavoro, consentendogli delle improvvisazioni che lo fanno riuscire nell’intento di rendere ancora più credibile – e maturo – il percorso intrapreso da alcuni anni di fusione tra folk-jazz-soul (ancor prima di Joni Mitchell).

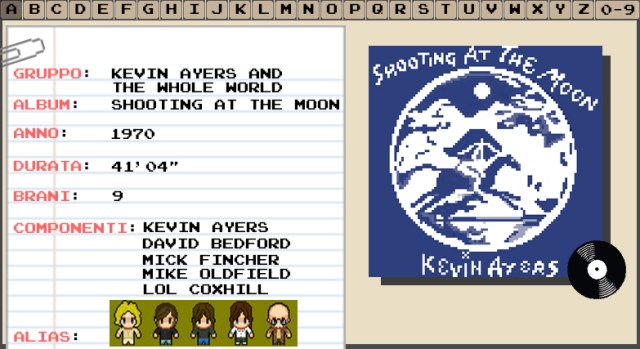

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di