“È tutto al posto giusto”

questo è l’incipit di Kid A, quasi a voler rassicurare l’ascoltatore – interdetto – che dopo Ok Computer si sarebbe aspettato qualcosa di simile, invece la rottura che si ha con Kid A, garantisce una credibilità imperitura ai Radiohead, che decidono di abbandonare l’idea dei soldi facili per sviluppare definitivamente la propria identità musicale. Abbandonare le certezze ed assicurare che tutto è al posto giusto, sembrerebbe più un mantra scandito ripetutamente per convincere sé stessi che la scelta fatta è stata quella corretta.

Il cambio da Ok Computer a Kid A è necessario, il successo di Ok ha inciso un profondo solco nei Radiohead, un bolla di successo che ha quasi fatto collassare la band, è per questo motivo che salvo National Anthem (brano in parte composto da Yorke alla tenera età di 16 anni e che ammicca violentemente, ma bene, ai Morphine) troviamo brani meno vicini ai precedenti lavori.

Yorke affronta un crollo nervoso, al quale si aggiunge il blocco dello scrittore – che supera dopo un lento tribolare – solamente abbandonando la chitarra con la quale solitamente compone, ascoltando continuamente Aphex Twin ed Autechre, dedicandosi al disegno e al trekking in Cornovaglia (dove nel frattempo ha comprato casa).

Ristabilita la connessione con sé stesso, si siede al piano e compone la sua prima canzone su tastiera: Everything In Its Right Place. Seguita poco tempo dopo da Pyramid Song. “‘Sono una merda di pianista’, ricordo sempre questa frase di Tom Waits di qualche anno fa, che gli consente di andare avanti come cantautore nella completa ignoranza degli strumenti che adopera. Perciò è tutto una novità. Questo è il motivo per il quale mi sono affacciato ai computer e ai sintetizzatori… perché non capisco come cazzo funzionino”.

Le sessioni porteranno al concepimento di numerose tracce, inizialmente pensate come un unico imponente doppio album, salvo poi tornare sui propri passi per la densità dei brani che avrebbe sottoposto gli ascoltatori ad un disco troppo complesso da affrontare.

“Si sarebbero annullati a vicenda. Credo provengano da due post differenti… in un certo senso penso che Amnesiac abbia dato un’altra chiave di lettura a Kid A… una spiegazione”. Sì, il tanto bistrattato Kid A è stato riabilitato con il tempo, perché come si è intuito dalle parole di Yorke Kid A non è piaciuto tanto all’inizio. È stato riabilitato dal successivo lavoro, eppure provenendo dalle stesse sessioni, Amnesiac appare un lavoro più omogeneo e convinto; forse è riuscito a decantare a differenza dello stesso Kid A.

Ci sono tanti altri punti in comune con il successore, come l’uso dell’Onde Martenot per How To Disappear Completely e National Anthem (al quale va aggiunta la sezione di fiati liberamente ispirata al caos ordinato di Mingus), o il patchwork di campionature [sì questo è proprio il ciclo dei suoni campionati ndr] con il quale è stato assemblato Idioteque, prendendo in prestito la progressione di accordi (accellerata) da Mild Und Leise di Paul Lansky e il suono metallico da Short Piece di Arthur Krieger (entrambi datati 1976), ai quali va aggiunto un sample di 40 secondi isolato da Tom proveniente da una registrazione di 50 minuti di Jonny.

Curioso come Kid A non abbia ricevuto alcuna spinta promozionale rispetto al suo successore, nonostante la presenza di molti brani “forti”. Lo racconta in maniera accurata Jonny Greenwood “Abbiamo semplicemente detto alle radio di non voler imporre un brano in particolare da passare. Il libero arbitrio non è piaciuto alle stazioni radiofoniche, sono andate in confusione e non hanno trasmesso niente di niente! Troppo complicato ragionare in questi termini per loro”.

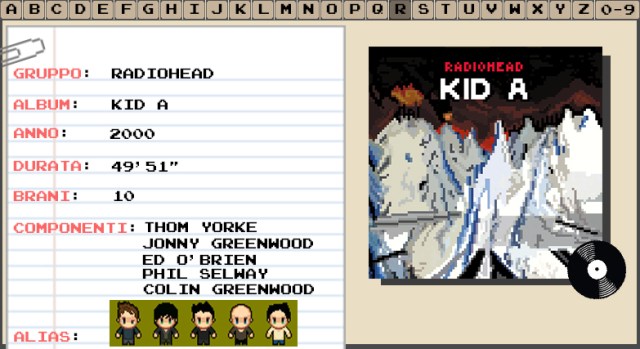

Stanley Donward – lo stesso dell’artwork di The Bends – si occupa di curare la grafica del disco, ispirato da foto provenienti dal conflitto del Kosovo, ne trasmette l’ansia ed il distacco, in fondo il disco appare molto freddo di primo acchito.

Yorke descrive l’artwork di Donward con le seguenti parole “Kid A è come una scarica elettrica, Amnesiac è come essere in campagna. Lo si desume dall’artwork dei due dischi, il primo si sviluppa sulla distanza, il rossore dei fuochi avvampa dietro le montagne… con Amnesiac invece sei nella foresta infuocata”.