“I’m taking a ride with my best friend.”

Dave ce lo canta vicino ad un vecchio e fa cominciare così Music For The Masses, che detta tra noi potrebbe semplicemente essere l’unica traccia del disco, mi basterebbe, senza ombra di dubbio.

Il my best friend di Never Let Me Down Again viene identificato nell’uso di droghe – compagne di vita di Dave Gahan da lì ad Ultra – una dipendenza che rischierà di spezzare le gambe al gruppo oltre che al cantante negli anni a venire.

Sembra passato molto più di un anno da Black Celebration, il passo fatto è da giganti, i Depeche Mode si consacrano e lo fanno con una semplice canzone, con la sua pienezza spigolosa, con la sua potenza empatica e con la chitarra di Martin Gore. Le cause che conducono a questa maturità artistica sono le seguenti: un Gore che torna all’ovile dopo aver speso qualche mese nei club di Berlino; un Gahan appena diventato padre; un Wilder che ha pubblicato il suo primo disco solista. Perciò in studio il processo vede Gore che scrive la struttura basilare della canzone, l’arrangiamento spetta a Wilder e la band nella sua interezza completa il tutto.

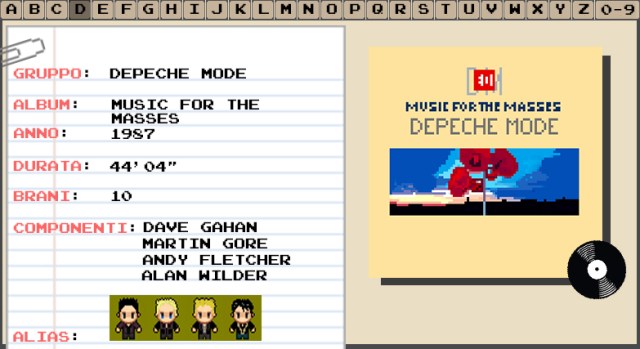

Music For The Masses può suonare come un titolo arrogante, ma veramente è un gioco di parole di Fletcher “Tutti ci dicevano che avremmo dovuto fare della musica più commerciale e questo è il motivo per il quale abbiamo scelto il titolo” a dar forza a queste parole ci pensa Gore “è un gioco di parole sull’in-commerciabilità del disco, era tutto fuorché per le masse” (beh adesso non è che non sia commerciale, una via di mezzo suvvia). L’immagine è coordinata con il nome adottato per il disco, l’utilizzo dei megafoni in mezzo al deserto rafforza la presa in giro nei confronti dei “consiglieri” attorno alla band.

Non ci smentiamo, siamo diventati tristi e ve lo vogliamo dimostrare fortementemente con Little 15, una splendida ballata afflitta scritta per non essere un singolo. A seguire la bellissima Behind the Wheel altro singolo estratto da Music For The Masses con un videoclip girato in Italia ancora una volta da Anton Corbjin – che ha già prestato il suo contributo per Never Let Me Down Again e Strangelove – nel quale Dave Gahan guida una macchina e poi fa zicchezacche con una ragazza (cosa che ci lascia intendere anche in I Want You Now).

Si presuppone che il videoclip sia proprio il seguito di Never Let Me Down Again. E non scrivo così tante volte Never Let Me Down Again per allungare l’articolo, non è colpa mia se hanno scelto un titolo così lungo, che cacchio!

AH! Comunque la voglia di sbamsbam ce la fanno intendere per bene anche in Strangelove e nel videoclip – che oltre ad avere un titolo esplicito ci dimostra quanta voglia di sgnacchera avessero i Depeche all’epoca.

La chiusura con Pimpf è tanto apocalittica quanto cinematografica, un giusto finale per un album completo, forse il più completo della carriera dei Depeche Mode.