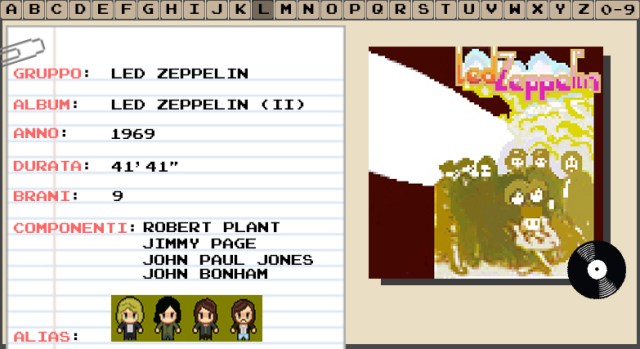

“Led Zeppelin II!!! Sci!!! Non lo conosci??? È quell’album che tutti sanno qualo è, perché c’è ‘quella canzone’ che è stata usata per anni come sigla di Top Of The Pops e che fa NANA NA NANA NA NA NA NA NA NA.”

Questo è quello che la maggior parte della gente sa dei Lezzèppeli.

Considerando che sarebbe degradante e riduttivo ricondurre QUESTO articolo e QUESTO album a QUESTO fatto, mi permetto di stravolgere l’associazione mentale e l’opinione pubblica scrivendo del più o meno famoso “episodio dello squalo” e cercando di far capire che Led Zeppelin II è un disco associabile anche ad altri eventi.

Lo “shark episode” è una leggenda di tale portata da ispirare anche la canzone Mud Shark, di Zappa e dei Mothers presente in Filmore East – June 1971.

La band è obbligata – dalla casa discografica – a produrre il nuovo album a stretto giro di posta dal primo lavoro, perciò le registrazioni avvengono tra una data e l’altra. Ed è in questo lasso di tempo che può essere collocato l’episodio dello squalo, precisamente nel 28 Giugno del 1969 presso l’Edgewater Inn di Seattle, un hotel sulla baia di Elliott che – essendo affacciato sul mare – consentiva agli ospiti di pescare direttamente dalla finestra.

Gli Zeppelin avevano suonato la sera precedente ed erano in compagnia del loro road manager Richard Cole, vero protagonista di questo evento. La leggenda vuole che uno spinarolo (squaletto o mudshark) viene pescato dalla band e viene utilizzato in qualche contorta pratica sessuale. Ci sono però differenti versioni, ognuna delle quali coinvolge uno o più elementi della band, le uniche variabili nella storia sono il tipo di pesce usato ed il come. Tra le varie trasposizioni ne spiccano principalmente due…

– Prima versione: una giovane groupie dai capelli rossi, viene denudata e legata al letto, tutti i membri della band (inteso come elementi, non come membri) si divertono a inserire pezzi dello squalo pescato un po’ qua e un po’ là.

– Seconda versione presentata dal road manager: “Non è stato Bonzo, sono stato io. Non erano parti di squalo comunque, abbiamo inserito solo il muso. Abbiamo catturato tanti grandi squali, almeno due dozzine, li abbiamo attaccati per le branchie e lasciati nel ripostiglio… ma la vera storia dello squalo, quella che intendono tutti, non riguarda uno squalo. Era un dentice rosso. È questa la verità. Bonzo era nella stanza ma l’ho fatto io. Mark Stein [dei Vanilla Fudge] ha filmato tutto. Era solo il muso del dentice e non dei pezzi”.

Oltre ad aver avuto una difficoltà soggettiva nel censurare gran parte degli eventi e dei dialoghi, mi sono fatto anche una cultura sulla fauna marina dello stato di Washington, talmente tanta cultura da poter affermare – da buon biologo marino quale sono diventato – che non era un dentice rosso il pesce in questione, bensì un Sebastidae dagli occhi gialli (beata ignoranza).

Lo stesso Cole ha dichiarato: “I gossip sulla bravata si diffusero rapidamente. I rumors che circolavano parlavano di una donna violentata… che piangeva istericamente… che mi ha implorato di fermarmi… che si è sforzata di sfuggire… che fosse stato utilizzato uno squalo. Nessuna di queste storie è vera.”

Come in tutte le leggende, non sapremmo mai se questo evento è accaduto o meno. Non esistono foto ed il super8 è introvabile (o addirittura mai girato). Resta solo un dato di fatto, i Led Zeppelin ed il loro entourage sono stati espulsi dall’hotel per aver catturato 30 squaletti ed averli lasciati sotto i letti, dentro i ripostigli, negli ascensori, nei corridoi ed in tutte le loro stanze. Hanno gettato dalla finestra letti e materassi, tende, lampade, televisioni, vetreria, porcellana ed una versione del Turco meccanico.

E comunque gli anni passano ma le usanze rimangono le stesse, va sempre di moda mettere un pesce nella vagina.

P.S. piccola nota personale… ho cominciato a suonare la chitarra per questo album e in particolar modo per le pentatoniche folli con la Les Paul di Jimmy Page in Moby Dick, mi sono letteralmente innamorato di questo brano dal titolo epico e dal solo di Bonzo che pare infinito… solo per citare le altre: The Lemon Song, Whole Lotta Love, Thank You, Living Loving Maid, Ramble On… posso dire che è un must have anche in questo caso? 😀