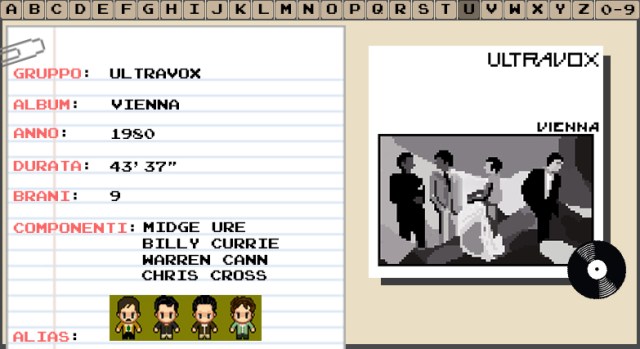

C’è voglia di raccontare l’Europa in musica, una voglia che probabilmente cresce dopo Trans-Europe Express, una comunità che sta rivedendo i propri confini e un tema che tocca tutti direttamente. L’Europa questa volta ce la raccontano gli Ultravox post-John Foxx.

“Foxx Forever, Ure Never!”, il ritornello che i fan scandiscono non lascia nulla all’immaginazione, l’accoglienza non è delle migliori, Midge Ure impone un cambio di rotta sostanziale, virando verso il sound del pop elettronico inaugurato da Neu! e sfruttato dai Kraftwerk, perciò la scelta del produttore ricade su Conny Plank che mixa il disco nel suo studio di Colonia. Vienna è stato registrato in 3 settimane, in scioltezza, dopo un periodo di prove e concerti abbastanza allenante per la nuova formazione degli Ultravox.

Come andava di voga dire negli anni ’80, un plagio di tastiere elettroniche è sicuramente meno grave di un plagio di chitarra elettrica, ciò non toglie il fatto che ci sia molto di già sentito in Vienna. Ma con Ure gli Ultravox gestiscono al meglio le varie anime della band, non abbandonando i sincopati di chitarra ma li rendono più accessibili. Celebre è lo stile in New Europeans che farà scuola e verrà replicato in tutte le salse. Ci sono tracce leggere dei barocchismi sui quali si poggeranno le fortune di Duran Duran e Spandau Ballet.

Sentiamo già la mano di Ure sulla magnifica Astradyne e il suo pitch al sintetizzatore che varia di tonalità mano a mano che la cavalcata musicale avanza. Reputo Astradyne una delle composizioni più belle ed incisive degli anni ’80.

Un altro dei picchi del disco viene toccato con Mr.X, una long take della sigla di Attenti A Quei Due in chiave anni ’80, perfettamente riuscita, misteriosa e oscura, in grado di evidenziare una dicotomia presente nel disco: quella tra musica dell’est e dell’ovest. L’attrazione verso un est dietro la cortina ed impenetrabile, evidenziata dall’alone di mistero di Mr.X e continuata in Western Promise – dove Ure si fa promotore di un salvataggio “culturale” da parte dell’ovest -con quell’intro arabeggiante che sfocia in una voce disturbata.

All Stood Still è un saluto alla new-wave dei Devo, ai loro giochi di parole scanditi con cadenza distinta ad ogni ritornello. Non apporta nulla di nuovo, dimostra più che altro quanto le influenze di Eno e Plank – entrambi collaboratori dei Devo – abbiano influito sugli Ultravox.

Ma il portone si apre con Vienna, o meglio… Vienna apre un portone e ne chiude un altro, salutando il pubblico innamorato della new-wave di Foxx.

“Volevamo registrare la canzone e renderla incredibilmente pomposa nel mezzo, lasciando aleatori la parte iniziale e successiva, ma terminando con il classico finale straordinario.”

Vienna è la title-track con il tipico taglio pop-elettronico, un climax di drum machine razziato da chiunque durante gli anni ’80. Vienna vienne (perdonatemi) scelta come terzo singolo con un videoclip affidato – come per Passing Stranger – a Russell Mulcahy (per i più distratti il regista di Highlander I & II oltre che di un fottio di altri video). La maggioranza delle scene sono state girate al centro di Londra e altre al nord, il resto a Vienna. Quando l’addetto alle riprese è stato mandato in avanscoperta nella capitale austriaca trovò gran parte dei posti segnalati per le riprese chiusi o in fase di ristrutturazione, così la statua che abbiamo modo di vedere nel video è di una tomba del cimitero principale di Vienna.

Un appunto finale va alla foto nella cover dell’album che vede la band catturata da un giovane Anton Corbijn.

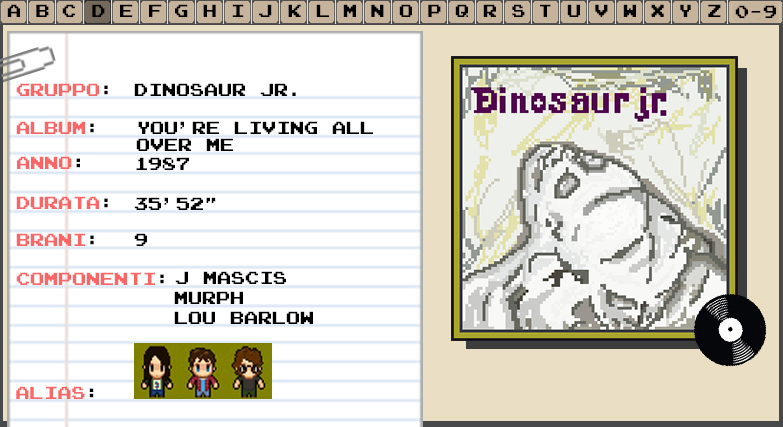

La discografia di Prince Rogers Nelson è un mare magnum di brani, generi, lavori sofisticati e pacchiani – con un sound fortemente riconoscibile – che sarebbe difficile dipanare in questo spazio. Considerato che il nome del sito non è Pillole di Prince 8 bit, mi limito a scrivere del disco che ha consolidato il successo di Rogers Nelson.

La discografia di Prince Rogers Nelson è un mare magnum di brani, generi, lavori sofisticati e pacchiani – con un sound fortemente riconoscibile – che sarebbe difficile dipanare in questo spazio. Considerato che il nome del sito non è Pillole di Prince 8 bit, mi limito a scrivere del disco che ha consolidato il successo di Rogers Nelson.