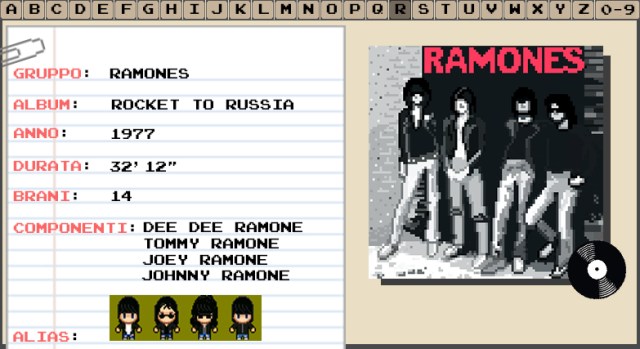

Il terzo disco è la prova del 9 atta a confermare al mondo intero che i Ramones non sono un fuoco di paglia e che fanno sul serio.

Scritto prevalentemente in bus – tra una tappa e l’altra del tour – Rocket to Russia è il disco figlio dell’entusiasmo dell’intera band che odora il successo e la fama come uno squalo percepisce una goccia di sangue nel mare. Questa volta – rispetto ai passati due lavori in studio – il budget è discreto e i Ramones hanno sempre più seguaci, riscuotono consensi tra colleghi e pubblico ma è difficile trovare qualche loro brano nella top charts o in rotazione continua nelle radio. Tommy trova le ragioni di questa poca considerazione radiofonica in una paura insita nell’industria discografica figlia dell’incapacità di trattare con i gruppi punk, oltre alla dote dei Ramones di scrivere brani “schizofrenici e psicotici”. Nonostante tutto, il disco sarà uno dei più venduti della band.

Come già evidente nell’album d’esordio, i Ramoni sono fortemente figli del rock’n’roll anni ‘50, di Elvis e Chuck Berry, ma anche del surf rock anni ‘60 – come dimostrano la strafamosa Surfin’ Bird (cover del brano dei Trashmen, non è un originale dei Ramones come molti pensano) e Rockaway Beach (canzone scritta dal vero e unico viveur delle sabbie e della salsedine Dee Dee e dedicato alla spiaggia di New York) – subiscono anche l’influenza del Bowie trasformista di Ziggy Stardust, di Lou Reed, degli Stooges e degli MC5 (forse il legame con gli ultimi due gruppi risulta più evidente).

Su tutto – per quanto impensabile possa sembrare – aleggia la figura di Andy Warhol, forse colui che anche indirettamente – tramite il suo concetto di minimalismo – ha più influenzato i Ramones e la scena musicale di New York, per non parlare di quello che sarebbe diventato il CBGB.

Come per gli altri album, la scelta dei temi trattati è in parte autobiografica ed in parte pescata nelle malattie mentali – o nelle problematiche giovanili di tutti i giorni – estremizzate e mescolate a del black humor, come in Teenage Lobotomy dove si canta di un ragazzo che dopo una esposizione massiccia al DDT deve essere sottoposto a un intervento di lobotomia (denunciando la pericolosità di questa tecnica ancora utilizzata in quegli anni) o con Sheena Is a Punk Rocker – probabilmente il brano più celebre di Rocket To Russia.

Joey ci racconta la nascita di Sheena con queste parole “Per me Sheena è stata la prima canzone surf/punk rock/teenage ribelle. Ho combinato Sheena, Regina della giungla [fumetto Britannico del 1937 ndr], con il punk primitivo. Così Sheena è stata portata ai giorni nostri”, Sheena è l’eroina anticonformista, colei che si allontana dallo status di ragazza per bene che frequenta solamente i posti raccomandati, lei va nei club a scatenarsi con il punk.

L’album della consacrazione definitiva dei Ramones coincide con l’addio alla band di Tommy che tornerà a svolgere il ruolo di produttore, garantendo prosperità e lunga vita (insomma… sigh) ai Ramones “Pensavo, ‘cos’è meglio per i Ramones? C’era tanta tensione tra me e Johnny, quindi dovevo cercare di rilasciare tutta questa pressione per consentire alla band di andare avanti. Lo dissi prima a Dee Dee e Joey. Mi dissero ‘Oh no! Non andare! No! Dai! No! Dai! Blablablablabla’, dissi loro che dovevamo assolutamente fare qualcosa perché stavo perdendo la brocca”