“La poesia non cerca seguaci, cerca amanti”

Questo pensiero di Federico Garcìa Lorca descrive a pieno il rapporto che un ascoltatore medio ha con Tim Buckley. A Lorca è intitolato il quinto album del cantautore (non a Lorca Assassina come molti avranno sicuramente pensato). Scelta dettata dalla lettura profonda – in quel periodo affrontata da parte di Buckley e Underwood – degli scritti del poeta spagnolo.

C’è quindi in questo disco un qualcosa fortemente in controtendenza con quanto fatto in precedenza da Buckley, così introverso, così fortemente sperimentale e ipnotico, un varco iper-dimensionale che conduce verso mondi interiori inesplorati. La voce di Buckley si sposa perfettamente con quanto proposto dai musicisti, con quel gain della chitarra di Underwood che rende le note ricoperte di ovatta.

È una deriva consapevole, lo stesso Buckley definisce Lorca come un album che “non metti alle feste… semplicemente la gente si fermerebbe. Non c’entra nulla”, continua aggiungendo “finalmente me, senza nessuna influenza”. La sperimentazione come spesso accade non viene gradita pienamente dalla maggioranza del pubblico e della critica portando ad una incomprensione largamente condivisa. Nonostante tutto si dimostra un disco completo, maturo ed estremamente influente. Registrato durante le sessioni di Blue Afternoon e in parte di Starsailor, Lorca è l’ultimo disco sotto l’etichetta Elektra.

Lorca è immenso nella sua complessità, è una rottura con i cliché strofa/ritornello, è la transizione che va dal folk sino al folk-jazz d’avanguardia (un passo avanti a John Martyn), tocca vette immense che segnano la strada che Buckley continuerà a battere di lì a poco con l’altro grande capolavoro della sua discografia: Starsailor.

Buckley ci racconta dove affonda le radici la title-track, e quanto dice aiuta anche a capire l’idea musicale perpetrata da Timoteo in questo disco:

“Eravamo stanchi di scrivere canzoni che rispettassero la sequenza verso, verso, coro. Non era un esercizio intellettuale, è un dato di fatto, è un qualcosa che Miles [Davis ndr] ha fatto all’interno di In A Silent Way. E’ successo con il piano elettrico Fender Rhodes e con la linea di basso che mi ha consentito di tenere l’idea in mente. In Silent Way, Miles aveva una linea melodica che manteneva con la tromba, io invece avevo un testo e una melodia che si sono trasformati in Lorca.”

II disco prosegue in crescendo con la stupenda Anonymous Proposition – un brano a tratti free-jazz – considerato dallo stesso Buckley il vero e proprio avanzamento rispetto all’apertura: “Una ballata estremamente personale, una presentazione fisica, per tagliar fuori il non-sense e le cose superficiali. È un qualcosa da eseguire lentamente, in 5-6 minuti, è in movimento, è un qualche cosa che ti tiene lì e ti rende consapevole del fatto che qualcuno ti sta dicendo qualcosa di sé nell’oscurità.[…] Questa è la musica che c’è qui dentro. È estremamente personale e non vi è nessun’altra interpretazione.”

Dopo quest’affermazione ogni libera interpretazione dei brani di Lorca risulterebbe un esercizio di stile soggettivo e lontano dalla verità. Il disco prosegue con un brano più simile al passato che al presente storico in cui è stato registrato Lorca, I Had A Talk With My Woman, meno cervellotica nell’esecuzione musicale rispetto ai primi due brani, per fare poi un passo indietro con Driftin’ – composizione decisamente complessa – ed esplodere nel finale Nobody Walkin’ che dimostra come Buckley fosse capace di spaziare da un brano più freddo – in termini di interpretazione – come Lorca ad un finale frizzante ed estremamente scatenante.

Lorca cerca amanti, che restino completamente ammaliati dalle sperimentazioni vocali di Buckley, dal suo spingersi verso confini che solo Stratos avrebbe provato ad esasperare ulteriormente.

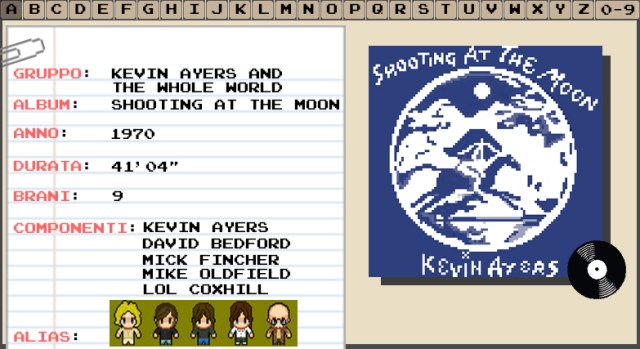

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di