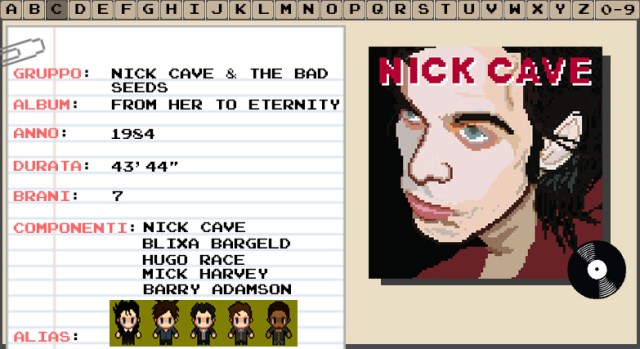

In 20000 Days on Earth, Nick Cave si spoglia quasi totalmente della sua maschera per raccontarsi, tra i vari passaggi degni di nota, una considerazione in particolare si adatta al disco di cui racconto oggi “Se tornassi indietro sicuramente farei canzoni più brevi. Decisamente.”

Grinderman si presenta come un divertissement, un momento di stacco dalla routine consolidata dei Bad Seeds in un periodo un po’ stagnante. La voglia di svincolarsi dai ritmi foschi e placidi degli ultimi dischi porta ad un ritorno alle origini, ad un suono vivo e sporco con un Nick Cave che somiglia tantissimo Frank Zappa alla voce nel modo in cui interpreta le proprie canzoni.

Tornano le chitarre sporche e torna il ritmo finalmente, in un disco con canzoni che non superano i 4 minuti, quasi come a voler dimostrare a sé stesso di essere in grado di comporre un album che non ecceda in lunghezza “il nostro patto affinché entrassimo in studio era quello di non superare i 40 minuti totali, insomma venivamo da un doppio album di 20 pezzi, alcuni di questi dalla durata molto dilatata”.

Il disco in questione è Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus e successivamente a quel tour Nick si prodiga nel comporre alla chitarra, strumento con il quale non ha enorme confidenza, questa scelta ha conferito al disco delle sonorità taglienti e a tratti rozze [solitamente ha il vezzo di sedersi al piano per pensare nuove canzoni]: “non avevo mai suonato una chitarra elettrica in vita mia, Jim mi ha portato in un negozio di strumenti a Manhattan nel quale ho comprato l’elettrica. Questo un mese prima che entrassimo in studio. […] Volevo che per il tour usassimo un chitarrista che avesse piena confidenza con lo strumento per suonare le mie parti, ma la band ha insistito affinché continuassi. Avrebbero lasciato il progetto in caso contrario, questo è stato veramente incoraggiante”.

L’improvvisazione a detta di Cave dona immediatezza e freschezza al suono che rende il disco più attrattivo, seppur con tutti i difetti e problematiche del caso che si trascina dietro per via dell’improvvisazione, è come avere una tela bianca di fronte, questo dona sicuramente un grande potenziale a patto ci sia una flessibilità dietro. Canzoni come No Pussy Blues e Set Me Free derivano da pura improvvisazione “Siamo entrati in studio con l’idea di registrare qualcosa di differente dal catalogo dei Bad Seeds. La verità è che suoniamo tanto insieme, ma anche con molti altri progetti esterni, perciò abbiamo notato che il nostro sound si stava discostando molto da quanto fatto in precedenza”, Nick Cave spiega la nascita di Grinderman ed essendo una valvola di sfogo, le sessioni di registrazioni si dimostrano molto snelle e proficue: 4 giorni per registrare l’album e tanto materiale extra, perlopiù improvvisato “è stato veramente liberatorio […] ognuno ha spinto oltre i propri limiti, senza sosta. L’ingresso della chitarra di Nick ha sicuramente cambiato le dinamiche di ciò che avevamo in mente” racconta il fido Ellis, poi la produzione di Nick Launey ha contribuito a rendere il progetto vincente.

Sentire un disco discretamente tirato e trovarsi di punto in bianco ad ascoltare Man In The Moon dopo Honey Bee è spiazzante, perché aldilà della brevità del brano sembrerebbe proprio adattarsi ad un disco dei Bad Seeds, uno stacco deciso ma che ci sta… uno shock inversamente proporzionale a quello che ho provato quando ho visto per la prima volta il video di No Pussy Blues, identificando la voce di Cave ma leggendo Grinderman e non capendoci praticamente nulla… poi vedere il capello rado ed il baffo alla Hulk Hogan ha di sicuro creato uno shock coi fiocchi (inversamente proporzionale alla libidine coi fiocchi).

No Pussy Blues è sicuramente la canzone più rappresentativa dell’intero album, nel videoclip la band è intenta a suonare in una festa nel quale tutti – praticamente tutti – stanno scopando… tranne chi suona. Nel video poi vengono presentate scene di fornicazione dal regno animale in un collage visivo sapientemente montato (mai verbo fu più corretto) da John Hillcoat. Nella clip fa anche la usa comparsa in slow-mo la tenera scimmietta che sta in copertina.

Il nome Grinderman [letteralmente Uomo Macina] deriva da una canzone blues di John Lee Hooker che tanto piace a Nick e Warren e che a sua volta viene da una canzone di Memphis Slim intitolata Grinderman Blues “il fatto che il nome avesse questa storia dietro, ci ha trasmesso delle sensazioni giuste”.