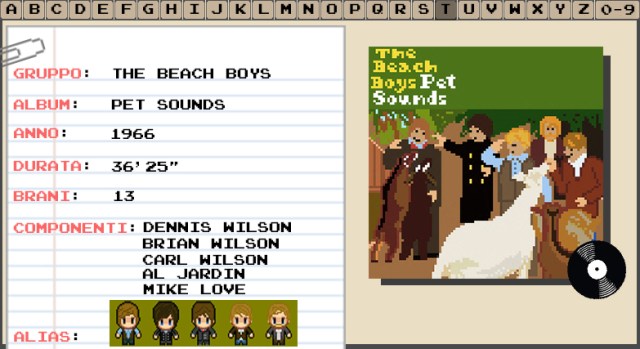

Ci sono dischi che hanno fatto la storia, Pet Sounds è uno di questi, non solo per il proprio contenuto, ma anche per l’effetto domino che ha avuto in termini di creatività sugli altri gruppi. È molto complesso per me scrivere di Pet Sounds in maniera essenziale ed esaustiva, una difficoltà che risiede nelle sfaccettature di un disco molto strutturato e per il quale sono state scritte pagine su pagine.

Siamo a metà del 1965 e Brian Wilson – caschetto strafatto di droghe dal precario status psicoemotivo – aveva già deliziato il pubblico scrivendo da solo o in collaborazione oltre ottanta canzoni per i Beach Boys, e diverse altre per formazioni come Honeys, Sharon Marie, Survivors e Castells. Wilson è il vero deus ex machina dei Beach Boys: scrittore ma soprattutto compositore di livello, incatenato al pop e al surf che ha fatto le fortune dei Ragazzi Spiaggia.

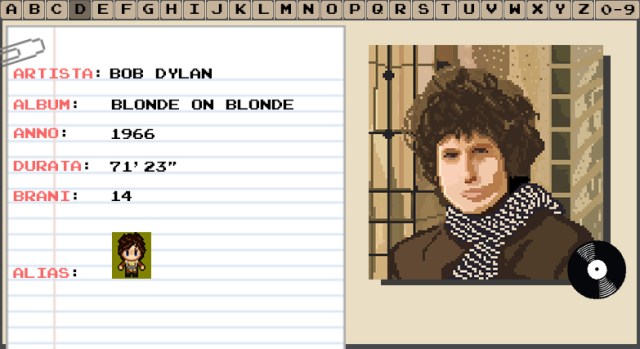

Sì perché il suo genio Pop è quello che ha permesso di portare la pagnotta a casa e di regalare al pubblico brani memorabili e leggeri ma al tempo stesso lo ha inserito in una competizione con i suoi punti di riferimento Phil Spector e Burt Bacharac (un po’ come Homer Simpson con Thomas Alva Edison)… ecco, il suo estro si sente un po’ soffocato da questo ruolo di compositore popparolo fin quando non giunge negli States Rubber Soul, il disco che indica la via a Wilson che – estasiato – va da sua moglie Marylin dicendole “Farò il più grande album! Il più grande album rock mai concepito”. Aldilà che Pet Sounds risulta tutto fuorché rock, ciò che ha impressionato Wilson è la compattezza che il disco dei Beatles presenta, un monolite con piena amalgama tra tutti i brani. Cosa che ritroviamo qui in Pet Sounds.

Come già scritto all’inizio, il caschettone è in condizioni psicoemotive molto labili, perciò non è inusuale che nonostante fosse il fautore del successo dei Beach Boys, non partecipasse ai tour con la band per recuperare energie mentali. Per questo motivo, la Capitol – storica etichetta titolare dei diritti sui Beach Boys – sollecita la realizzazione del nuovo album.

La fase compositive inizia, a Wilson viene consigliata la collaborazione con Tony Asher giovane copywriter di belle speranze che avrebbe svolto il ruolo di paroliere. Tra i due sboccia una solida amicizia, basata su ascolti di musica jazz, tempo passato assieme e discorsi su temi quali la spiritualità, i sentimenti verso le donne e la musica in tutte le sue forme. Si compongono così i temi principali che saranno inclusi nel disco, con l’intenzione di escludere la coppia “donne e motori”, vero leit motiv delle precedenti pubblicazioni dei Beach Boys.

L’iter creativo prevede che Brian suonasse qualcosa al piano, la forma e la melodia andavano a determinare anche il tema del testo; come in I Just Wasn’t Made For These Times “ Non una canzone d’amore normale, Brian voleva che si parlasse del senso di inadeguatezza verso il presente” ricorda Asher.

Le nuove composizioni vengono perciò riversate immediatamente su nastro che puntualmente Asher porta a casa per lavorare e sviluppare le idee e rilavorarle assieme il giorno dopo, per Brian erano importanti i suoni delle singole parole messe in musica. I due cantavano e ricantavano le strofe per trovare le parole che suonassero meglio. Nonostante il ruolo attivo di Brian, Tony Asher contribuì fortemente in brani come Caroline, No, That’s Not Me e I Just Wasn’t Made For These Times. Mentre la collaborazione prosegue Brian si orienta sempre più su un romanticismo simile a quello della trilogia d’amore di Today, l’esempio è Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) o ancora God Only Knows che per quanto possa sembrare incredibile Brian e Tony hanno scritto in mezz’ora. La canzone comincia con una confessione “ I may not always love you” per concludersi con una resa incondizionata all’amore “God only knows what I’d be without you”. Fra gli altri temi che difficilmente Mike Love digerisce ci sono il desiderio pre-sessuale di Wouldn’t It Be Nice e la perdita dell’innocenza di Caroline, No.

A questa sessione risale anche Good Vibrations – la power hit per antonomasia dei Beach Boys – ma Brian non soddisfatto del risultato decide di accantonarla. Mike Love successivamente riprende il testo originale di Asher aggiungendo – tra le varie cose – al ritornello un “I’m picking up good vibrations”, modifiche di importanza tale da escludere Asher dai crediti (secondo Love per colpa di Murry il padre dittatore di Brian Carl e Dennis).

Ciò che passa sottotraccia è la semplicità con la quale Brian ha sviluppato tessiture musicali eccelse che nella maggior parte dei casi va oltre le capacità del resto della band (uno dei motivi per il quale dal vivo la resa dei Beach Boys non è stata tanto esaltante quanto i prodotti discografici). La realizzazione delle tracce vocali e strumentali agli Studi Western – scelti per il riverbero che contraddistingue le tracce dell’album – ha visto l’inserimento di una serie di rumori e strumenti nuovi mai sentiti prima nelle canzoni pop come: güiro, campanellini, lattine di coca cola, bottiglioni di succo vuoti utilizzati come jug, becchi d’oca, attache, forcine, su tutti il theremin (che ritroviamo anche su Good Vibrations)… alla ricerca di un suono equilibrato e ricco per avere la pienezza tipica del Wall of sound di Phil Spector.

Brian Wilson a differenza di Spector ha avuto bisogno di pochissimo aiuto esterno per produrre i suoni che voleva e che aveva in mente. Ha spiegato con dovizia di particolare ad ogni musicista il brano per ottenere da ognuno il suono che desiderava.

“La produzione mi sembrava un capolavoro. Pet Sounds era nato dalle tecniche di produzione di Phil Spector. È per questo che ne sono tanto orgoglioso, perché siamo riusciti a realizzare tracce con un suono maestoso. Non era un album innovativo dal punto di vista dei testi…era un album innovativo dal punto di vista della produzione.” Brian Wilson 1976