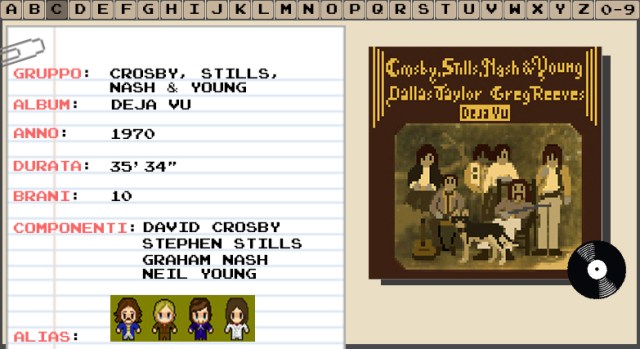

Alle idee maturate durante la registrazione del primo disco manca qualcosa… quel qualcosa è un chitarrista con una personalità ben definita. Perciò il produttore dei CSN, tale Ertegun, ha in mente un nome preciso che non riesce a far digerire facilmente a Stills: Neil Young.

Il timore di Stills è perlopiù legato all’esperienza naufragata per vari motivi con i Buffalo Springfield; ma Nèllo se ne sbatte, accetta l’incarico e nascono i CSNY. Dallas Taylor, nonostante lo smacco, rimane alla batteria pur senza alcun riconoscimento nel nome della band. Al basso viene reclutato Greg Reeves.

Le sessioni sono state lunghe (Stills parla di 800 ore) e caratterizzate da screzi, soprattutto fra Nèllo e Permastronz Stills. Il primo – filosofo del “buona la prima” – voleva registrare tutto in presa diretta, il secondo – più meticoloso e figlio del perfezionismo – aveva un approccio più dettagliato. Essendo agli antipodi, gli scontri non sono sicuramente mancati ma queste frizioni hanno permesso all’album di raggiungere un livello oggettivamente più alto rispetto al lavoro d’esordio. La chitarra di Neil Young e la sua violenza elettrica ben si adattano alla struttura precostituita ed è il tocco di cui la band aveva bisogno. Inoltre il tutto è impreziosito dalle prestigiose collaborazioni di John Sebastian (ex-leader dei Lovin Spoonful) e da quel grande geniaccio di Jerry Garcia, che per l’occasione ruba la palma del Cicciopanzo a Crosby.

Oltre al grande classico Teach Your Children, Nash regala un’altra perla ai mortali – l’autobiografica Our House – che incornicia la quotidianità del fottiMitchell con la fottiNash in un quadretto musicale semplice e popparolo. Una volta intervistato riguardo l’origine della canzone, il fottiMitchell ne esplica il contenuto e spiega la sua nascita: “[…] una volta varcata quella soglia, tutto scompare [riferito alla casa]. E poi ho cominciato a pensare, Dio, questa è un’incredibile scena domestica, eccoci, Joni Mitchell e Graham fottiJoniMitchell Nash, e io che metto i fiori nel vaso, accendo il camino, e ho pensato [pensa molto Nash], ‘Amo questa donna’, e questo è un momento molto radicato nella nostra relazione e… mi sono seduto al piano e, un’ora dopo Our House era pronta.” Chissà se anche dalla loro casa si affacciava Dallas Taylor? Non lo sapremo mai probabilmente.

Quindi come nel primo lavoro dei CSN, anche qui una canzone viene dedicata ad una amante, e anche in questo caso il 2 di picche è vicino, Nash verrà piantato poco tempo dopo. Questo evento ispirerà poi Only Love Can Break Your Heart di Neil Young presente in After The Gold Rush.

Comunque il ruolo di Joni Mitchell non termina qui, i CSNY prendono in prestito Woodstock dalla cantautrice e le danno una scossa elettrica.

Almost Cut My Hair e la title-track invece ci dimostrano ancora una volta tutta la capacità compositiva di Crosby, che sforna due capolavori di indubbia fattura.

Helpless è una ballata scritta da Young per un disco con i Crazy Horse, ma Stills, Nash e Crosby lo hanno convinto che sarebbe stata meglio in Déjà Vu e che la avrebbero interpretata perfettamente. Tra il dire e il fare c’è però di mezzo un mare, e le difficoltà incontrate per decidere l’arrangiamento sono state molteplici, alla fine i 4 hanno optato per il ritmo compassato che ha contribuito alla presenza di Helpless nelle scalette dei live di Neil Young per molto tempo. Curiosamente, dopo l’ennesimo litigio, Stills nel suo disco solista d’esordio dedicherà a Nello una simpatica canzone dal titolo We Are Not Helpless con consigli su come dovrebbe comportarsi.

Questo disco ha contribuito alla notorietà – ed è stato il propulsore per le vendite dei dischi solisti – dei quattro membri che, hanno goduto di un riflesso commerciale invidiabile (naturalmente questo è stato possibile anche grazie a dei lavori singoli più che discreti).

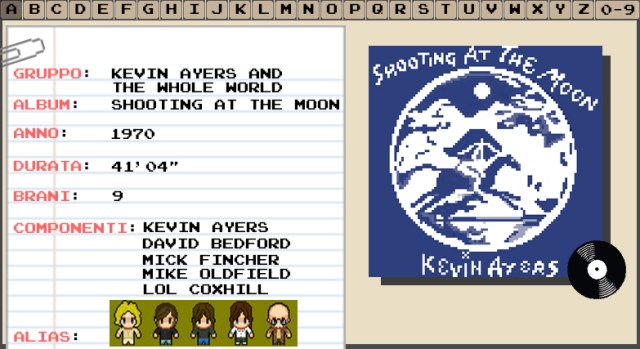

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di

Con Shooting At The Moon, si compie una evoluzione nel pensiero musicale di Ayers, una crescita compositiva caratterizzata da una vena jazz e da palesi influenze chansonnier, senza tralasciare il prog e la psichedelia, la chimica che genera questo album è una miscela ponderata a differenza di  Ci sono dischi che segnano un’epoca, una intera generazione di musicisti e non. Ci sono dischi che restano sospesi nel tempo, segnando uno spartiacque e diventando immortali.

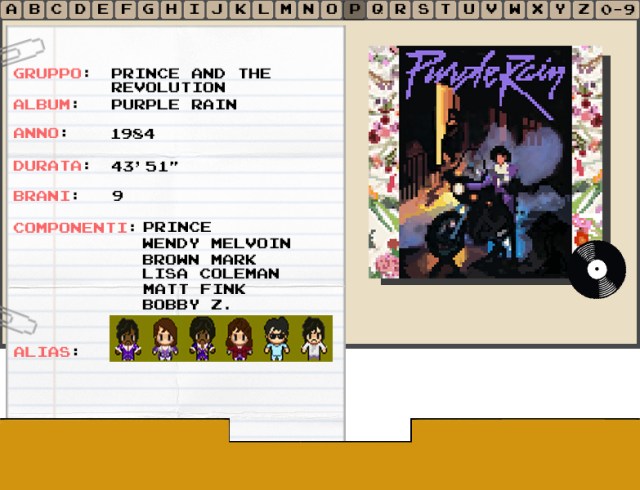

Ci sono dischi che segnano un’epoca, una intera generazione di musicisti e non. Ci sono dischi che restano sospesi nel tempo, segnando uno spartiacque e diventando immortali. La discografia di Prince Rogers Nelson è un mare magnum di brani, generi, lavori sofisticati e pacchiani – con un sound fortemente riconoscibile – che sarebbe difficile dipanare in questo spazio. Considerato che il nome del sito non è Pillole di Prince 8 bit, mi limito a scrivere del disco che ha consolidato il successo di Rogers Nelson.

La discografia di Prince Rogers Nelson è un mare magnum di brani, generi, lavori sofisticati e pacchiani – con un sound fortemente riconoscibile – che sarebbe difficile dipanare in questo spazio. Considerato che il nome del sito non è Pillole di Prince 8 bit, mi limito a scrivere del disco che ha consolidato il successo di Rogers Nelson.