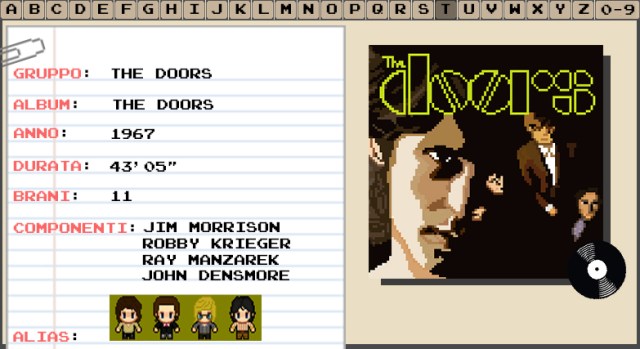

Scrivere qualcosa sui The Doors è molto molto difficile… cosa mi metto a raccontare? Cioè è già stato detto tutto quanto, in tutti i modi possibili immaginabili.

Mi sono cacciato proprio in un cul-de-sac… però è anche vero che – di primo acchito – se una pagina dove si tratta di musica non scrive nulla sui The Doors fa la figura da pagina peracottara. Quindi qualcosa mi inventerò, sperando che l’ovvietà non domini questo articolo.

Cominciamo l’angolo Alfonso Signorini, la scelta dell’articolo è ricaduta sui The Doors oltre che per la relazione intercorsa tra Morrison e Nico, anche perché poco dopo la morte di Jim Morrison fu presa in considerazione – dai membri della band – l’idea di proseguire il progetto con Iggy Pop al microfono. Iggy e Nico sono due dei principali protagonisti di questo mini-ciclo; e non è finita qui!

Andy Warhol era invaghito del fascino di Jimbo, un’attrazione che rasentava il grottesco, tanto da voler svolgere il ruolo di voyeur durante lo zicchezzacche tra i due. Andy chiese a Jim di prender parte ad uno dei film che stava girando (I, A Man), ma il manager dei The Doors glielo impedì… tutto questo era giusto per mettere un po’ di ciccia nell’articolo.

Va bene dai, parliamo del disco di esordio di Morrison e amici bbelli, che è praticamente un best of: lo mettete sul piatto e via, vi immergete direttamente nelle loro poesie, in quelle meravigliose pentatoniche di Krieger, nelle atmosfere di Manzarek e nel tiro di Densmore. Ma cosa ha reso speciali i The Doors?

Jim Morrison.

Riduttivo? Forse, ma il carisma, la presenza scenica, il distacco e l’aura mistica, la capacità di essere feroce animale e al tempo stesso intellettuale, sono caratteristiche che non trovate in nessun altro.

Break On Through rompe gli schemi e inaugura il disco, il messaggio – che viaggia sopra ad una bossanova lisergica – è quello di aprire le porte della percezione (suggerite da Huxley nel suo The Doors of Perception) e spingersi verso orizzonti sconosciuti e inimmaginabili. Di fatto, mentre Huxley abusò di mescalina per scrivere le sensazioni vissute in prima persona, Morrison non seguì la ricetta fedelmente, sostituendo l’ingrediente principe con dosi di LSD (così dicono)…

La versione originale del brano non ebbe grande distribuzione radiofonica e fu ostracizzata dai baciamadonne puristi ammerigani per via del ritornello che incita in maniera esplicita all’uso delle droghe; perciò fu registrata una versione alternativa da poter trasmettere su Radio Maria nella quale “She gets high” diventa un ben più sobrio e insignificante “She gets…“. Fortuna che con gli anni siamo tornati all’originale… questa è stata solo la prima di una lunga serie di guai tra Morrison e l’opinione pubblica che lo porteranno ad essere un osservato speciale per l’FBI.

Altro celebre tentativo di censura è quello incorso all’ Ed Sullivan Show, dove Ed Sullivan in persona chiese a Morrison di modificare il testo di Light My Fire – hit nata dalla mente di Krieger – da “girl, we couldn’t get much higher” ad un più triste “girl, we couldn’t get much better“… insomma, è come se Pippo Baudo chiedesse ai Dari di cambiare il ritornello di Wale (Tanto Wale) arrogandosi il diritto di sostituire frasi e cambiando di fatto il senso della frase.

Va be, Morrison gli da il contentino “Certo Mr. Sullivan, sì sì”, e poi TAC! non cambia un cazzo…(è bellissimo vedere il sorrisino di Krieger sullo sfondo nel momento in cui Morrison decide di far come gli pare) Jim la canta in maniera naturale e non in modo forzato come viene riproposto nel film da Oliver Stone. Il povero vetusto conduttore si rifiutò di stringer la mano a Morrison una volta sceso dal palco, maledicendolo e dicendogli che non avrebbero più suonato nella sua trasmissione. Poco male Ed, ha vinto Jimbo, e di brutto.

Sempre a Light My Fire è legato un aneddoto che mostra l’integrità morale di Morrison, che impedisce l’utilizzo della canzone per uno spot televisivo della Buick, buttando di fatto 68mila dollari che gli altri 3 membri della band avevano accettato senza troppo rimuginarci sopra.

Tornando al disco è un susseguirsi di capolavori, con Soul Kitchen e Crystal Ship (canzone d’amore scritta da Jim Morrison alla ragazza con la quale aveva rotto recentemente, tale Mary Werbelow), proseguendo per Alabama Song (cover estratta dall’operetta Little Mahagonny di Kurt Weill – che musicò le parole di Bertolt Brecht e della collaboratrice Elisabeth Hauptmann) dove Jimbo intervenne su qualche verso. È un disco che corre veloce con il blues di Back Door Man e con il trittico stordito di I Look At You, End Of The Night e Take It As It Comes, preparatorio a The End, vera e propria carta d’identità della band.

“Father?/ Yes, son?/ I Want To Kill You. Mother, I want to …”

The End desterà scandalo alla prima esibizione al Whiskey A Go Go, quando Morrison – in un flusso di coscienza delirante di 12 minuti all’incirca – raggiunge il climax con questo verso che racconta un complesso di Edipo in piena regola. Ciò, come ha spiegato Manzarek, non significa che Morrison avrebbe voluto fare ciò ai suoi genitori, era solo per mettere un po’ di pathos nell’esecuzione.

Jim ci riassume il significato di The End in queste poche righe “Tutte le volte che ascolto questa canzone, significa sempre qualcosa di diverso per me. È cominciata come una semplice canzone di arrivederci… probabilmente per una ragazza [sempre per Mary Werbelow ndr], ma l’ho vista come un possibile arrivederci ad una certa infanzia. Veramente, non lo so. Penso sia sufficientemente complesso e universale nel suo immaginario che possa significare ciò che vuoi che significhi.”

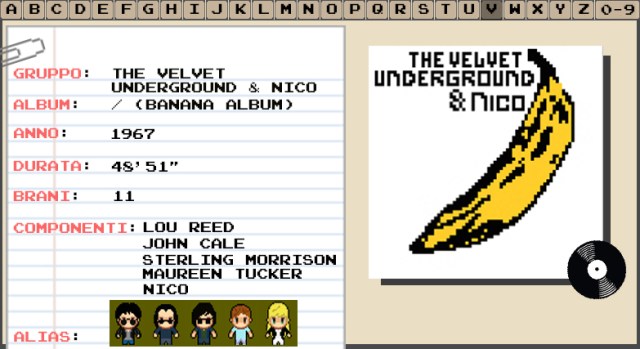

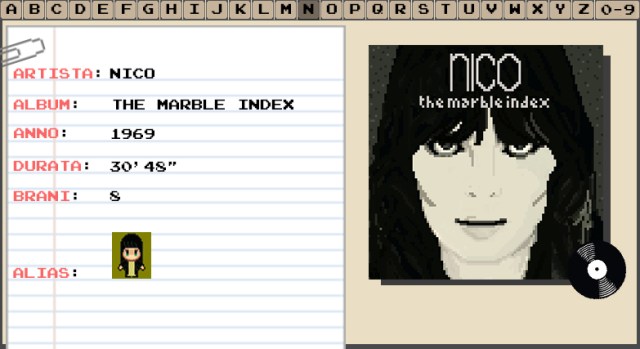

Nico è un angelo decaduto, troppo bella per essere paragonata ad una creatura terrena, altrettanto austera da apparire indecifrabile. Rifuggiva la propria bellezza, tanto da danneggiarla in ogni modo possibile (soprattutto con tinte nere corvino ed eroina); reputava la bellezza un ostacolo alla propria arte, forse per i suoi trascorsi da modella ed attrice che ne offuscavano l’effettivo potenziale creativo.

Nico è un angelo decaduto, troppo bella per essere paragonata ad una creatura terrena, altrettanto austera da apparire indecifrabile. Rifuggiva la propria bellezza, tanto da danneggiarla in ogni modo possibile (soprattutto con tinte nere corvino ed eroina); reputava la bellezza un ostacolo alla propria arte, forse per i suoi trascorsi da modella ed attrice che ne offuscavano l’effettivo potenziale creativo.