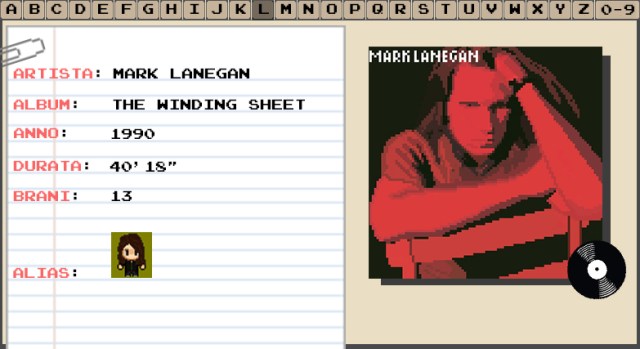

Basterebbe solo questo “Mi ispiro a Jeffrey Lee Pierce. Pochi lo conoscevano, ma io ero un fan dei Gun Club“… evviva! Finalmente nel nostro spazio digitale giunge il buon Mark Lanegan, ovvero il fratello gemello di Will Ferrell e Chad Smith.

Se qualcuno di voi è andato a controllare le date di nascita dei tre, notando delle discrepanze, non è colpa mia. Babbi che non siete altro. E se non l’aveste notato, è tornata la rubrica “Alegher, Alegher!”.

The Winding Sheet è il disco d’esordio da solista di Mark Lanegan, che apre questa parentesi tra un disco e l’altro degli Screaming Trees dimostrando di avere un percorso più a fuoco ed interessante rispetto a quanto fatto con la band… un po’ come è avvenuto per Elliott Smith con gli Heatmiser.

Il risultato è un disco profondamente grunge – più lato Alice In Chains e Nirvana che all’altra frangia di Seattle – che si trascina di canzone in canzone con forza di volontà in un viaggio all’interno del proprio stato d’animo tormentato, contribuendo a formare alcuni dei cliché del cantautorato folk maschile contemporaneo. Per questo motivo, ascoltandolo oggi potreste avere la percezione di qualcosa di trito e ritrito… ma provate a tornare indietro agli inizi anni ‘90, immaginatevi quelle atmosfere e ne riparliamo. “Non sono il tipo dalla storia interessante. Sono solo un musicista che cerca di fare dischi per essere felice ed in pace con sé stesso”, questo riporta una delle sue prime interviste, una di quelle situazioni che Mark affronta con timidezza ed ermetismo capace di annichilire chi si occupa di fargli le domande.

Il disco è un caposaldo del grunge, non lo scrivo tanto per… effettivamente le prove corroborano quanto riporto. Siamo nel 1989, quando Kurt Cobain e Mark Lanegan si prendono una bella sbornia insieme e decidono di buttar su una band insieme… parliamo dei The Jury la band che non vedrà mai la luce, composta da Mark Pickerel alla batteria e Krist Novoselic al basso, oltre che Cobain e Lanegan. I due riescono anche a convincere Jonathan Poneman – il co-fondatore della Sub Pop – a registrare.

Quando Marco e Curzio si presentano in studio non hanno di fatto nulla di pronto “sai abbiamo buttato giù un po’ di canzoni, ma non le abbiamo registrate e non ce le ricordiamo [seee… come no ndr]… facciamo qualcosa di Lead Belly al posto dell’altra roba”. Lead Belly, ve lo ricordate? Ogni tanto il suono nome compare nel nostro spazio digitale, probabilmente nel prossimo futuro gli dedicherò maggiori attenzioni considerando quanto abbia influenzato tutti quanti. Lanegan ricorda questo aneddoto aggiungendo “[Lead Belly] era uno di quelli che io e Kurt apprezzavamo e ascoltavamo insieme”.

In questa sessione viene registrata una versione di Where Did You Sleep Last Night, che poi i Nirvana riproporranno nel famoso Unplugged (live fortemente ispirato da Winding Sheet, uno dei dischi preferiti di Dave Grohl). Fatto sta che progressivamente i due perdono interesse nel progetto e lo lasciano scivolare senza troppi patemi d’animo, al che la Sub Pop intuisce comunque il potenziale della situazione e propone a Lanegan di registrare il proprio album solista.

Novoselic e Cobain vengono rimpiazzati da Jack Endino e Mick Johnson – il co-autore della maggior parte dei brani del disco, sostituto di Lou Barlow nei Dinosaur Jr., noché produttore del disco – anche se la presenza di Kurt Cobain resta nei cori di Where Did You Sleep Last Night e in Down In The Dark, a testimoniare che The Jury seppur per un breve periodo è esistito veramente e avrebbe garantito a tutti noi qualcosa di memorabile, chissà… forse qualcosa di simile ai Temple Of The Dog (in chiave più leggera, se leggera può essere una parola da associare al grunge e alle persone che lo hanno reso uno dei movimenti socio-culturali più influenti del secolo scorso).