Prosegue il ciclo di articoli “Stai pensando al suicidio? Ci penso io!”, un susseguirsi tambureggiante di dischi che hanno segnato le vene degli ascoltatori di tutto il mondo. Un viaggio nella depressione “quella bella” come piace a noi, fatta di bassi e bassi. Vi faccio tornare all’epoca della pubertà, della ragazza che vi dice no, dell’apparecchio, delle musicassette e del Topexan.

Il sodalizio tra Rachel Gosswell e Neil Halstead è in parte simile a quello tra Sparehawks e la Parker, si conoscono durante l’infanzia, infatti il padre della Gosswell – all’età di 7 anni – le regala una chitarra classica e le dà le basi della musica folk, da buon ex banjoista qual’era. Tre anni dopo comincia a prendere lezioni di chitarra, nelle quali incontra il piccolo Neil Halstead, il legame dei due è solido e come in tutte le migliori storie i propri gusti musicali si incontrano e – all’età di 15 anni – danno vita ai Pumpkin Fairies, una breve esperienza nella quale si aggiunge a loro due Adrian Sell il batterista con il quale fonderanno gli Slowdive.

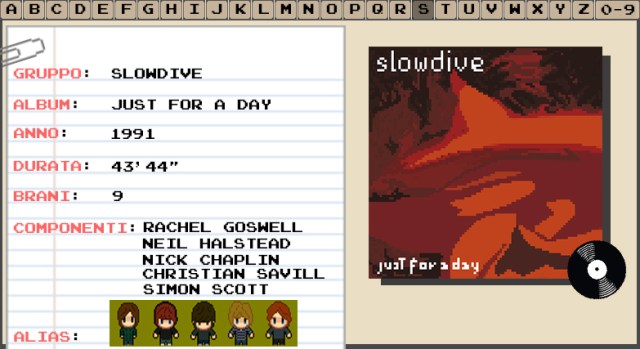

Adrian porta con sé il suo amico Nick Chaplin, al quale verrà attribuito il merito del nome Slowdive “Leggenda vuole che il nome sia venuto fuori da un sogno che feci. Probabilmente un fondo di verità in ciò c’è. Avevamo un sacco di nomi orribili prima di diventare Slowdive, sapevamo che ci serviva qualcosa di diverso. Sembrò la scelta migliore. Rachel era sempre stata una fan di Siouxsie [Siouxsie And The Banshee ndr].”.

Sì perché Slowdive è il nome di un singolo di Siouxsie del 1982, per Rachel deve essere sembrato il giusto tributo alla sua eroina; lei fortemente ispirata da un’artista a 360° gradi da una personalità come quella di Susan Janet Ballion, che sembra avere un’attrazione grandissima verso gli istrioni ed i teatranti musicali come Robert Smith, Nick Cave ed Iggy Pop, a voler quasi forgiare il lato gotico della band. L’influenza comune però si dimostra essere un gruppo caposaldo dello shoegaze, i My Bloody Valentine.

Tornando alla formazione della band, gli Slowdive trovano un consolidamento definitivo con Christian Savill che si presenta alle audizioni come terzo chitarrista. L’unico ad essersi presentato, gli altri 4 erano alla ricerca di una ragazza da inserire, ma Savill si dimostrò tanto determinato da essere disposto ad indossare un vestito da donna pur di suonare negli Slowdive… beh sembra che di potenziale ne avessero i ragazzi per indurre un adolescente a fare una cosa del genere, non credete?

Potenziale da vendere, ma grandi cazzari, come Neil Halstead che riesce a convincere la propria etichetta di avere abbastanza brani per un disco “siamo andati in studio per sei settimane, non avevamo canzoni quando abbiamo cominciato le registrazioni, alla fine avevamo un album”… si, ma tutto grazie a sperimentazioni abbastanza ardite con l’effettistica e una dose massiccia di marjiuana a rendere il tutto più piacevole.

Per Neil è stato “come fare un dipinto. Abbiamo lavorato strato per strato ed è diventato tutto quanto omogeneo, indistinguibile! Penso che siamo stati molto fortunati finora.”, Nick conferma aggiungendo ulteriori particolari al metodo compositivo che ha caratterizzato Just For A Day “abbiamo buttato giù gli accordi prima, poi le canzoni sono venute naturalmente tutte insieme. Il nostro primo singolo Avalyn e Losing Today [provenienti dal loro primo EP ndr] sono tra queste. La gente sembra preferirle rispetto ad altre perché sembrano incomplete.”

Just For A Day è un disco grandioso, senza presunzione, atmosfere meravigliose costruite sulla voce di Halstead e della Goswell, su delle strutture musicali epiche ed eteree, quasi a richiamare in maniera più asciutta e composta Disintegration, senza il malessere di Robert Smith… uno spleen differente ma non per questo meno bello o intenso.