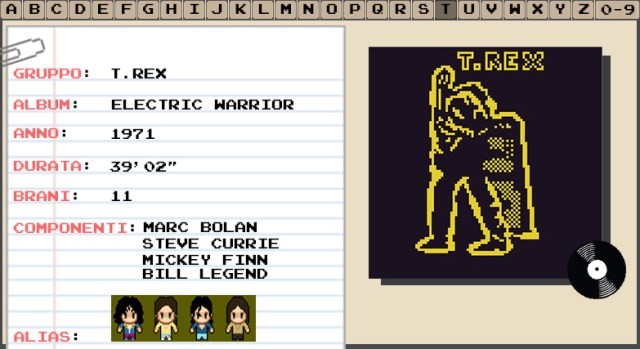

Marc Feld conosciuto dai più come Marc Bolan è stato forse l’elemento di maggior spicco del glam Rock: carismatico, dandy, teatrale, eccellente chitarrista dalla folta chioma (caratteristica fondamentale per essere considerato un chitarrista a quei tempi) e dal trucco pesante.

Purtroppo la sua discografia e la sua icona non sono abbastanza conosciuti e diffusi da noi, ma merita sicuramente di essere annoverato tra i più prolifici e interessanti musicisti degli anni ’70. Nella sua musica e nelle sue performance hanno un elevato ascendente Elvis, Syd Barrett e Ravi Shankar; queste influenze sono facilmente individuabili in tutta la sua discografia e nel suo modo di essere. Nella figura ricorda molto Frank-N-Furter e fa dell’ambiguità un marchio di fabbrica, con il quale ha ispirato uno dei vari aspetti di Ziggy Stardust.

“Non avremmo potuto far nulla senza Marc Bolan. Il piccolo discolo che ci ha spalancato le porte.”

Le porte sono quelle del glam – della dissolutezza – e Bowie ce lo presenta in questo modo, un’amicizia la loro nata a fine anni ’60. David non ha mai nascosto di vedere in Bolan uno dei suoi principali ispiratori. Celebre è il duetto improvvisato al Marc Show nel 1977, poche settimane prima della morte di Bolan. Sconvolto dal tragico evento occorso al suo amico, Bowie istituirà poi un fondo per il figlio Rolan.

Tornando al nostro discorso, Electric Warrior è glam puro, in brani come Mambo Sun, Jeepster, Get It On, Life’s A Gas ci sono tutti i canoni classici del genere: riff di chitarra boogie, voce sensuale e distorta, cori in falsetto. Il mitico Tony Visconti – produttore di tutti gli album dei T.Rex – ci descrive Bolan dandoci la dimensione effettiva di chi fosse:

“Ciò che ho visto in lui era talento grezzo. Ho visto il genio.[…] Non era propriamente un hippy. Non prendeva droghe allucinogene, ma sicuramente recitava la parte, lo aveva capito. Era sensibile e poetico.”

Il brano più celebre estratto da questo disco è sicuramente Get It On, uno dei più importanti successi commerciali dei T.Rex, la prima curiosità legata a questa canzone risiede nel fatto che per il mercato statunitense è stata apportata una modifica al titolo trasformandola in Bang a Gong (Get in On) per una questione prettamente di marketing, onde evitare la confusione con un brano omonimo dei Chase.

E’ una canzone che nasce dal tentativo di imitare ed omaggiare il brano Little Queenie di Chuck Berry (il riff di chitarra è molto simile anche se rallentato, ma questo giro è tipico nel glam e lo ritroviamo ad esempio anche in alcuni album di Bowie e dei Queen).

Per quanto riguarda invece la chiusura glissata con il pianoforte, è stata eseguita da Rick Wakeman – successivamente tastierista degli Yes e di altri gruppi, all’epoca alla disperata ricerca di soldi per il pagamento dell’affitto – per la modica cifra di 9 sterline. Durante un’apparizione promozionale a Top of the Tops nel 1971 – in playback – Elton John mimò questa parte di piano finale generando molta confusione negli ascoltatori, convinti che uno dei parrucchini più celebri della storia fosse diventato parte dei T.Rex.

“Credo fermamente che Get It On sia una delle cose migliori che abbia mai fatto e le uniche critiche che posso accettare sono ‘Beh è fuori tono o la chitarra è una merda’. Ok, ma so che non è così.”

Marc Bolan aveva le idee chiare riguardo la sua musica e il suo modo di essere ed era in grado di mettere in riga i critici con poche parole “Electric Warrior può sembrare semplice in superficie, ma ha tantissimi piccoli significati nascosti se solo qualcuno volesse andare poco più a fondo.”

Non è un album che può passare inosservato, è stranamente soft per essere un album glam, nonostante gli eccessi che si porta dietro per sua natura. Ma Electric Warrior è l’anima di Marc Bolan: poetico, delicato e spigoloso… i due brani finali riassumono in appena 6 minuti tutto il disco con la dolcezza di Life’s A Gas e la frenesia di Rip Off (con il grande sax di Ian MacDonald – ex King Crimson – a dominarla); insomma è un disco che po esse piuma o po esse ferro. Da avere.

P.S. L’artwork è frutto dell’estro del gruppo Hipgnosis, lo studio di Thorgerson, già autore di punta delle copertine dei Pink Floyd e non solo.