Capita a tutti di improvvisare, di arrivare ad un appuntamento completamente impreparati. Qualche volta (poche volte a dire la verità) fila tutto liscio, altre vieni sgamato in maniera miserabile.

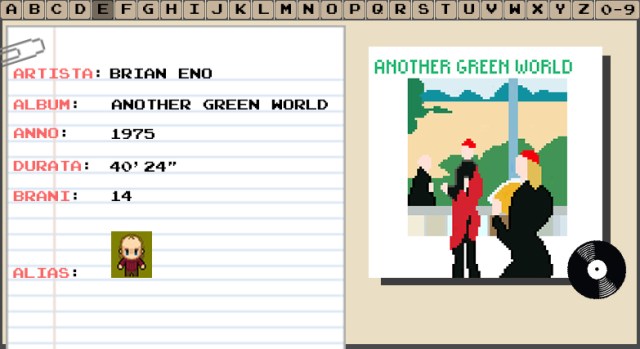

E dato che prevenire è meglio che curare, Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno ha l’idea giusta per affrontare il problema “mi circondo di musicisti coi controcazzi”.

Non serve altro, ascoltatevi l’assolo di Robertino Fripp in St. Elmo’s Fire (nell’unico intervento che fa in questo disco), è l’immensità. Poi consideriamoci anche il contributo più consistente del buon Filippo Colline e Giovanni Cala (al secolo Phil Collins e John Cale con il quale ha anche collaborato nel concerto con Kevin Ayers e Nico [registrato in un disco dal fantasioso nome June 1, 1974 data dell’evento ndr]).

Dopo tutte queste parentesi su parentesi, chiudiamo l’articolo qui? Che ne dite?

Comunque, come avrete già notato da tempo, anche io ad inizio articolo improvviso quasi sempre: la “carta” bianca mi spaventa, ma appena vedo un paio di righe sommarsi in modo sconnesso – come i tetramini nel tetris – mi infervoro e mi appassiono. Direi quindi che ora posso smettere di scrivere cazzatelle e concentrarmi sul tema odierno.

Torniamo su quanto scritto inizialmente, riguardo il concetto di improvvisazione. Brian Eno in principio paga per questa scelta, diversi sono i giorni passati a lillarsi in studio senza combinare nulla, non proprio la scelta più saggia pensando al costo d’affitto giornaliero pari a 420 sterline.

Preso male dalla situazione – come un ragazzino delle medie in gita scolastica – tira fuori il mazzo delle strategie oblique, come fossero le carte UNO, e risolve tutto. Ora chiunque di voi conosca un po’ pillole ed il ciclo relativo alla Trilogia Berlinese, ascoltando Another Green World si imbatterà in una serie di idee musicali che Bowie mutuerà per Low, non sorprendetevi (l’attacco di Sky Saw vi apre un mondo in tal senso), fa tutto parte di un grande puzzle meraviglioso che disco dopo disco comincia a comporsi in questo spazio digitale.

“Ogni giorno prendevo uno strumento diverso. Un giorno era un violoncello, un altro una marimba, un trombone… qualsiasi cosa. Non sapevo suonarne nessuno […]”, naturalmente tutto veniva registrato e qualche volta le idee che ne uscivano consentivano di cominciare lo sviluppo di nuove composizioni “non verticali” ovvero non canoniche o narrative, ma assimilabili alla kosmische musik e al minimalismo.

In un processo di addizione perpetua (sovraincisioni ed idee confuse), vengono cavate fuori una trentina di idee. Successivamente, vengono ridotte a 14 ceppi musicali da sviluppare in canzoni, su di questi avviene un lavoro di sottrazione volto ad eliminare l’inutile (simile al concetto giapponese di muda).

È qui che la creatività di Eno prende il sopravvento compensando i limiti tecnici; chi di voi ha il disco originale, avrà notato la presenza di strumenti mai sentiti nominare come la desert guitar, digital guitar e snake guitar.

In un’intervista – rilasciata alla pover’anima di Lester Bangs – Eno spiega tutto “tutte queste parole sono le descrizioni di come dovrebbero essere suonati gli strumenti, o il suono al quale vorrei somigliassero; ad esempio la snake guitar volevo che mi facesse pensare alle movenze di un serpente […] energico e veloce. La digital guitar è una chitarra con un delay digitale ma ha generato molto feedback su sé stessa fornendo un suono che sembra fuoriuscito da un tubo di cartone. La Wimhurst guitar in St. Elmo’s Fire, deriva da un’idea che ho condiviso a Fripp ‘Conosci la macchina di Wimhurst?’, praticamente è un dispositivo che genera dei voltaggi estremamente elevati tra due poli, ed ha una forma erratica, perciò gli ho detto ‘Immagina una linea di chitarra che si muova velocissimamente e imprevedibilmente’, e Frippone ha suonato un solo che per me è veramente molto Wimhurst [anche il titolo della canzone, il fuoco di Sant’Elmo, fa riferimento ad un fenomeno che crea una sorta di plasma… la smetto di addentrarmi in cose che non so, approfondite voi, non scambiatemi per Alberto Angela o Neil Degrasse Tyson ndr]”.

Quando la struttura musicale assume un senso, Eno comincia a mugolarvi sopra le linee vocali, per assonanza poi butta giù i testi delle canzoni, ed è così che si viene a creare Another Green World, titolo che prova a descrivere i panorami – tanto inquietanti quanto verdeggianti – immaginati da Eno ascoltando le canzoni che compongono il disco.

Come notate sto cercando di togliermi dalle balle il vezzo di commentare brano per brano, vorrei perciò che sognaste ascoltando il disco, il dettaglio avrete modo di carpirlo all’ennesimo ascolto che sicuramente affronterete.

Godete del lavoro di Eno e Rhett Davis, senza preconcetti, senza paura.