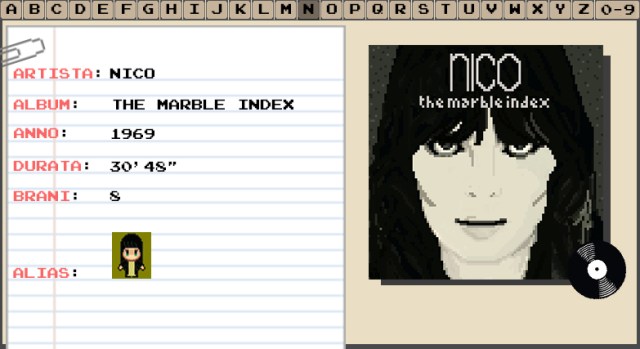

Nico è un angelo decaduto, troppo bella per essere paragonata ad una creatura terrena, altrettanto austera da apparire indecifrabile. Rifuggiva la propria bellezza, tanto da danneggiarla in ogni modo possibile (soprattutto con tinte nere corvino ed eroina); reputava la bellezza un ostacolo alla propria arte, forse per i suoi trascorsi da modella ed attrice che ne offuscavano l’effettivo potenziale creativo.

Nico è un angelo decaduto, troppo bella per essere paragonata ad una creatura terrena, altrettanto austera da apparire indecifrabile. Rifuggiva la propria bellezza, tanto da danneggiarla in ogni modo possibile (soprattutto con tinte nere corvino ed eroina); reputava la bellezza un ostacolo alla propria arte, forse per i suoi trascorsi da modella ed attrice che ne offuscavano l’effettivo potenziale creativo.

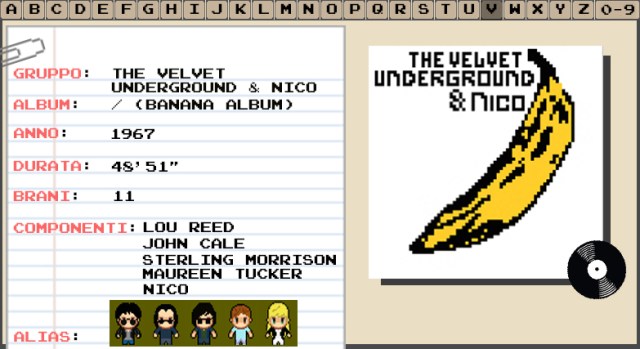

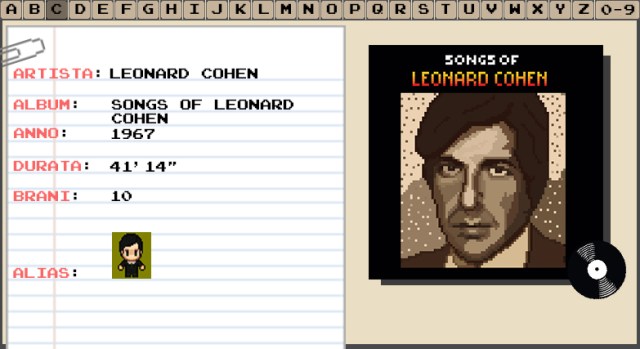

Nico è la mia costante – per le relazioni ed i luoghi che ha vissuto – colei che mi consentirà di parlare di New York e dei vari: Bob Dylan (con lui ha avuto una mezza tresca); Rolling Stones (si è trombata Brian Jones ed ha abortito un loro figlio); Jim Morrison (si son trombati per bene, storia di cazzi e cazzotti); Jackson Browne (si è trombato pure lui perché ha scritto qualche brano per Chelsea Girl); Velvet Underground (si è trombata John Cale? Forse); Lou Reed (Lou se l’è trombato e di che tinta); Iggy Pop (per Iggy è stata una nave scuola tanto da attaccargli lo scolo); Leonard Cohen (s’è trombata anche Lenny) e Alain Delon (non parleremo di lui ma se l’è trombato e ci ha fatto un figlio).

Ora non voglio parlare delle varie trombate – anche perché stento a credere che la lista si fermerebbe qui – quanto piuttosto del fatto che Nico era una vera e propria icona (parafrasando il documentario dal titolo NICO – ICON) e punto di riferimento per tanti artisti. Musa e non solo, artista totale, sacerdotessa delle tenebre pronta a sacrificare quanto madre natura le ha dato per farsi carico di un bene superiore: l’arte.

The Marble Index è il secondo disco di Nico – prodotto da John Cale – assume una dimensione differente rispetto all’esordio da folk classico Chelsea Girl – album marchetta, studiato a tavolino da Warhol nel quale Nico interpreta discretamente brani inediti di altri autori. Jim Morrison dopo una breve -seppur intensa – relazione autodistruttiva con la bionda teutonica, la spinge a scrivere dei testi propri e ad assecondare la propria essenza.

Jim Morrison è la scintilla che accende Nico, si narra che il loro primo incontro – dopo del gelo iniziale – cominciò con delle tirate di capelli, schiaffi e classici comportamenti da innamorati. Questo può essere definito come il rito di iniziazione della sacerdotessa e dello sciamano, il resto lo hanno fatto i viaggi nel deserto sfondandosi di allucinogeni.

Quei trip si riversano su The Marble Index, un disco teatrale, cacofonico e gotico, dove la voce di Nico – fortemente caratterizzata dal suo accento – si incrocia continuamente con l’armonium completamente fuori tonalità “L’armonium era talmente fuori tonalità con tutto. Anche con sé stesso. Lei ha insistito nel suonarlo dappertutto così abbiamo dovuto trovare il modo di separare la sua voce il più possibile e trovare un modo per amalgamare il tutto con la pista dell’armonium…. come arrangiatore solitamente si cerca di registrare una canzone e fare una struttura su di essa, ma non era possibile lavorare in questo modo nella forma libera che aveva registrato, rendendo il tutto astratto” ricorda John Cale.

Come scritto è un disco gotico nel pieno significato del termine, ci sono degli eco che ricordano i canti gregoriani, parvenze di musica medioevale e un’idea tetra che serpeggia per tutto il disco dando un’aria di tregenda, dove Nico officia la sua messa personale e solitaria, una solitudine ricercata con decisione. Un disco complesso ed articolato più di quanto appaia.

P.S. Ho scritto questo articolo di notte ascoltando The Marble Index, cagandomi leggermente sotto… quindi se siete suscettibili non ascoltatelo, perché è come sentirsi addosso gli occhi spiritati di Nico per tutta la durata dell’ascolto.