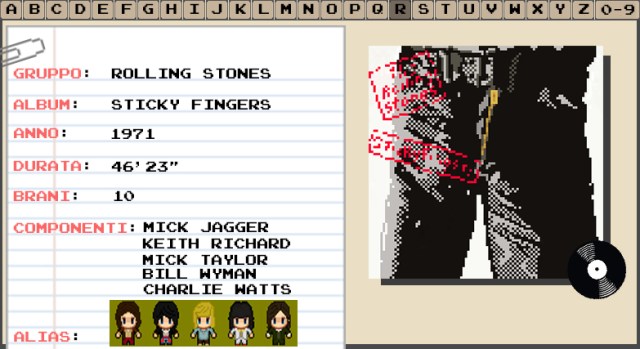

“Caro Andy,

Sarei veramente felice se tu potessi occuparti della grafica per il nostro nuovo LP. Qui c’è il disco in anteprima. Puoi fare qualsiasi cosa tu voglia… ah non dimenticarti di scriverci quanti soldi vuoi per il lavoro.

Tuo,

Mick Jagger”

Sticky Fingers è un gran album ed il controverso artwork firmato Andy Wharol rende sicuramente giustizia al contenuto del disco. Sì, comincio parlando dell’artwork perché Wharol insieme a Nico formano la costante di questo mini-ciclo di pubblicazioni che ci introdurrà successivamente all’exploit musicale della NY anni ‘70.

Torniamo a noi, siamo ad un punto di svolta per gli Stones che hanno chiuso con la Decca e per la prima volta possono permettersi di curare anche la comunicazione, perciò la parola d’ordine è: sconvolgere. La Decca a dire il vero non si arrende… manca un singolo per poter risolvere definitivamente il contratto, quindi le pietre rotolanti preparano ad hoc l’oscena Cocksucker Blues che naturalmente non verrà pubblicata, costringendo la Decca a ripescare Street Fighting Man da Beggars Banquet.

La copertina di Sticky Fingers viene censurata in un botto di paesi, rimpiazzata perlopiù da immagini con dita femminili che escono dal barattolo e che rappresentano in qualche modo il titolo del disco (dita appiccicose). Viene censurata perché, se il doppio senso della banana rosa con Peel it Slowly aveva scandalizzato, vedersi un jeans con patta abbassabile e con un pistellone rigonfio dentro le mutande rende il tutto nu poco più esplicito.

Ma Andy era questo, un uomo di marketing molto perspicace che ha sfruttato un’altra occasione per far parlare di sé. Joe D’Alessandro si presta a venir fotografato senza troppi problemi ed ecco pronta la cover per Mick.

Il disco è stato registrato nei primi mesi del 1970 – fatta eccezione per Sister Morphine incisa nel 1969 (tagliata da Let It Bleed) con Jack Nitzsche al piano e Ry Cooder alla chitarra – e presenta delle sonorità strettamente legate al blues come ad esempio You Gotta Move (brano tradizionale afro-americano, un delta blues del Mississippi), I Got Blues (una canzone che gli Aerosmith assimileranno totalmente riproponendola in tutte le salse tra ’80 e ’90) e Dead Flowers che ricorda un po’ quel country rock languido di Jackson Browne (da non perdere la cover di Townes Van Zandt)

Succede che per alcuni brani, come per il conclusivo Moonlight Miles, Keith Richards non partecipasse alla parte creativa “non ho avuto niente a che fare con quel pezzo, semplicemente perché non ero lì quando è stato scritto”, o come per Bitch quando Jagger e Taylor la stavano suonando con risultati abbastanza scarsi ed intervenne Richards a metter una toppa e trasformando una nenia in un groove coi controcazzi.

Impossibile, inoltre, non citare due storici cavalli di battaglia come Brown Sugar e Wild Horses.

Il primo è estremamente controverso, difatti il titolo originale sarebbe dovuto essere Black Pussy, ma persino Mick arrivò a pensare che fosse troppo esplicita, perciò optò per un più parco Brown Sugar che – tra i vari potenziali significati – indica anche una qualità di eroina. Questa scelta è un po’ ipocrita vista la pesantezza dei temi trattati nella canzone (santommaso, cunniliculis, troche, strupri, sesso multipersonale).

Lo stesso Jagger affermò che la canzone era il punto d’incontro perfetto e l’apice nella relazione tra sesso e droga, definendola istantanea. Un testo promiscuo che viene sicuramente esaltato dalla struttura musicale, che di fatto va a sovrastare il testo.

Per Wild Horses invece, brano sicuramente molto più emozionale ed intimo, si è sempre scritto e detto che fosse ispirato dalla rottura tra Jagger e Marianne Faithfull, in particolare il passaggio “Wild Horses couldn’t drag me away” che sarebbe la frase detta dalla Faithfull a Jagger al risveglio dal coma. Michelino ha però smentito in seguito, dicendo che la storia era ormai terminata da un bel po’.

Keith Richard a proposito dice la sua “se ci fosse da descrivere il classico metodo di lavoro tra me e Mick, farei l’esempio di Wild Horses. Io avevo i riff e la linea del ritornello, lui ci ha buttato dentro le parole. Come per Satisfaction, Wild Horses è sull’essere a milioni di miglia da dove vorresti essere”